総本山第六十七世日顕上人猊下御指南

十八、四句の要法

法華経神力品において、釈尊は、

「以要言之。如来一切所有之法。如来一切自在神力。如来一切秘要之蔵。如来一切甚深之事。皆於此経。宣示顕説」(法華経513ページ)

と説かれた。これは一代聖教のすべてを総括し、これを四句の要法に結んで地涌上行菩薩等に付嘱をされた経文である。

「如来一切所有之法」とは妙の名を明かし、「如来一切自在神力」とは妙の用を明かし、「如来一切秘要之蔵」とは妙の体を説き、「如来一切甚深之事」とは妙の宗を説き、「皆於此経。宣示顕説」とは妙の教を説いている。

一代仏教のすべての道を五つに括ったのが名・体・宗・用・教の五重玄であり、その法体は、ただ妙法蓮華経の五字である。一代五十年の教法も、法華経八巻も、この要法を説くためであり、この五字に含む意義と功徳は計り知れない。したがって、題目の五字・七字を持ち、唱える功徳も絶大なのである。

(総本山第六十七世日顕上人猊下御教示『すべては唱題から』 25ページ)

特設ページ

令和7年10月26日(日)午前11時より、持経寺本堂において当山「宗祖日蓮大聖人・御会式(おえしき)御正當会(ごしょうとうえ)」が厳粛に奉修されました。

御会式とは、末法の御本仏・日蓮大聖人が弘安5年(1282年)年10月13日、武州池上(現在の東京都大田区)の右衛門太夫宗仲の館において御入滅あそばされ、滅・不滅、三世常住(さんぜじょうじゅう)の相を示されたことをお祝いする法要です。

» 続きを読む

特設ページ一覧

【令和4年から】★成人式

【令和7年】★本堂大改修工事 ★御会式(10月26日)★お餅つき(12月21日)【令和6年】★御会式(11月17日)★お餅つき(12月15日)【令和5年】★御会式(10月15日)★宗祖日蓮大聖人御聖誕八百年慶祝記念 支部総登山(4月・9月・11月)★お餅つき(12月17日)【令和4年】★御会式(10月23日)★お餅つき(12月18日)【令和3年】★大乗山持経寺 座替り式 並 第三代住職入院式(11月26日)★お餅つき(12月19日)

令和8年1月

広布唱題会・お経日(1日)

令和8年元日午前9時より、新年勤行会を兼ねて、広布唱題会並びにお経日が持経寺本堂において奉修されました。

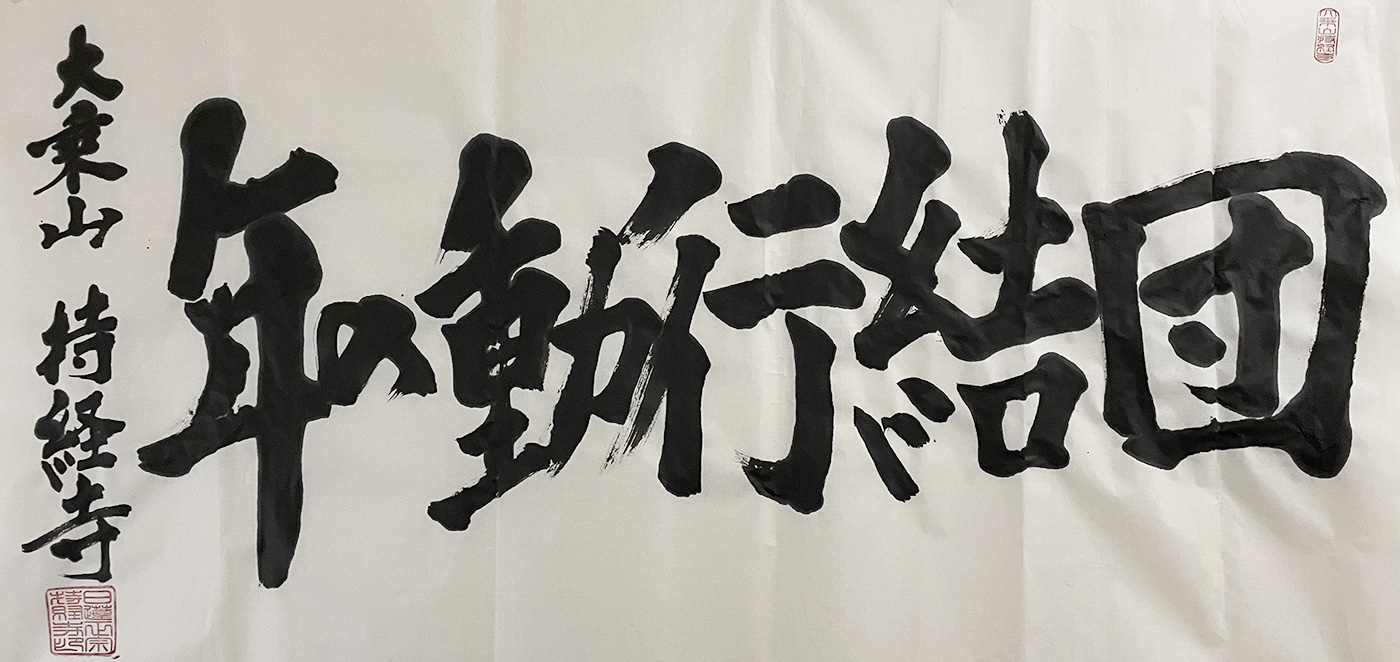

読経、焼香、広布唱題行と続き、各家塔婆供養・永代供養精霊等の追善回向ののち、天野御住職より宗旨建立774年「団結行動の年」年頭の御挨拶を種々いただき、さらに持経寺創立60周年記念法要について、12月20日(日)午後1時に奉修されることが発表され、「お寺というのは、御信徒の皆さんが集ってこそ力を増すのであり、ぜひともこの法要にご参詣ください。」等と述べられました。そののち『上野尼御前御返事』の御文を拝読申し上げ、「皆様には、このめでたい年の初めに喜びの姿をもって持経寺の御本尊様に参詣され、本年の種々のご祈念をされたことは、真に喜ばしいことであり、その祈りは必ず叶っていくことと確信いたします」等と述べられたのち、『聖人御難事』の御文および総本山第二十六世日寛上人様の『観心本尊抄文段』を引用され、「本門戒壇の大御本尊を顕されたことが大聖人様の出世の御本懐(ごほんがい)であり、御法主日如上人猊下が〈本門戒壇の御本尊を離れていかほど信心に励んでも、真の幸せはありません〉と御指南のとおり、どのような時代にあっても私たちの信心修行は、一切の根本である本門戒壇の大御本尊様を拝し、時の御法主上人猊下の御指南のままでなければならない。その正しい信心の姿に法華講としての誇りと心意気を持ち、多くの人たちのために折伏を行じてまいりましょう。」等との御指導をいただきました。

『上野尼御前御返事(うえのあまごぜんごへんじ)』

弘安4年1月13日 60歳

春のはじめ、御喜び花のごとくひらけ、月のごとくみ(満)たせ給ふべきよしうけ給はり了(おわ)んぬ。

(御書1552頁)

『聖人御難事(しょうにんごなんじ)』

弘安2年10月1日 58歳

仏は四十余年、天台大師は三十余年、伝教大師は二十余年に、出世の本懐を遂げ給ふ。其の中の大難申す計りなし。先々に申すが如し。余は二十七年なり。

(御書1396頁)

総本山第二十六世日寛上人

『観心本尊抄文段(かんじんのほんぞんしょうもんだん)』

「弘安二年の本門戒壇の御本尊は、究竟(くきょう/究極に達すること)の中の究竟、本懐の中の本懐なり。既に是れ三大秘法の随一なり、況んや一閻浮提総体の本尊なる故なり。」

(御書文段197頁)

元旦勤行(1日)

令和8年元旦午前0時より、持経寺本堂において元旦勤行が奉修されました。

五座の勤行ののち天野御住職より新年の御挨拶、並びに本年「団結行動の年」年頭にあたり御指導をいただきました(御指導の概要は「広布唱題会・お経日」参照)。そして参列者一人ひとりに縁起物の昆布(よろこぶ)が手渡され、また1階ロビーでは甘酒(ノンアルコール)を頂戴し、新年を晴れやかにスタートいたしました。

令和7年12月

■お経日(1日) ■広布唱題会(7日) ■御報恩御講・第33回 法華講持経寺支部総会(14日) ■お餅つき(21日)

お餅つき(21日)

令和7年12月21日、持経寺年末恒例・お餅つきが開催されました。

» 続きを読む

御報恩御講

第33回 法華講持経寺支部総会(14日)

令和7年12月14日午後1時より、御報恩御講が持経寺本堂において奉修されました。

法要は献膳・読経・唱題と如法に厳修され、天野御住職より令和7年12月度・御報恩御講拝読御書『義浄房御書』を拝読申し上げ、通解並びに当時の時代背景、対告衆である義浄房について、および同抄全体の概要等について述べられのち、「〈心の師とはなるとも心を師とすべからず〉とは、煩悩が充満している自身の心を中心に信心することなく、どこまでも仏様の教えに従うことである。心の師とは一切を備えた仏様、末法においては日蓮大聖人様であり、本門戒壇の大御本尊様である。日顕上人様の御指南にあるとおり、私たちの心は常に煩悩によって曲がりがちであるが、常に唱題を重ねていくならば我意我見の心が自然と消え去り、御本尊様の教えのままに正しく真っ直ぐになっていく。時の御法主上人猊下と大御本尊様から離れてしまっては、それは大聖人様の信心ではない。どこまでも大御本尊様を常に心の師とし、時の御法主上人猊下の御指南のままに信心を貫くことこそが最も大切である。」等との御指導をいただきました。

『義浄房御書(ぎじょうぼうごしょ)』

文永10年5月28日 52歳

相構(あいかま)へ相構へて心の師(し)とはなるとも心を師とすべからずと仏は記(しる)し給(たま)ひしなり。法華経の御為(おんため)に身をも捨(す)て命(いのち)をも惜(お)しまざれと強盛(ごうじょう)に申せしは是(これ)なり。

(御書669頁11行目〜12行目)

総本山第六十七世日顕上人猊下御指南

御本尊様に向かい奉って南無妙法蓮華経のお題目を唱えていくところに、我々の心が常に正しくなっていくという所以があるわけであります。

(顕全1-1-543頁)

▼第33回 法華講持経寺支部総会

御報恩御講終了後、小憩ののち、第33回となる法華講持経寺支部総会が開催されました。

広布唱題会(7日)

令和7年12月7日午前9時より、広布唱題会が持経寺本堂において奉修されました。

読経・広布唱題行終了後、天野御住職より、『戒体即身成仏義』を拝読申し上げ、「この御文のとおり謗法とは、心と言葉で正法を誹謗することだけではなく、この正法流布の国に生まれていながら、大聖人様の正法を信ぜず行ぜずにいることも謗法の人である。ことにそれが家族などの身近な人たちには、頑張って乗り越えて折伏をしていくことが大切である。その中に必ずや、自分自身の幸せが大きく花開いていくのである。」等との御指導をいただきました。

『戒体即身成仏義(かいたいそくしんじょうぶつぎ)』

仁治3年 21歳

謗(そしり)と云ふは但(ただ)口を以て誹(そし)り、心を以て謗(そし)るのみ謗には非ず。法華経流布の国に生まれて、信ぜず行ぜざるも即ち謗(そしり)なり。

(御書10ページ1行目~2行目)

お経日(1日)

令和7年12月1日、午前10時より、お経日が持経寺本堂において奉修されました。

法要は読経・唱題行、各家塔婆供養・永代供養精霊等の追善回向と如法に厳修され、そののち御法話に先立ち、天野御住職より『上野殿御返事』を拝読申し上げ、通解並びに同抄全体の概要等について述べられたのち、「上行菩薩を上首とする地涌の菩薩衆は、久遠以来の〈本化〉の菩薩である。滅後末法の法華経の弘通を託された地涌の上首・上行菩薩様は日蓮大聖人様であり、その御内証・本地は久遠元初の御本仏である。『諸法実相抄』に〈皆地涌の菩薩の出現に非ずんば唱へがたき題目なり〉と仰せのように、今の私たちは大聖人様の弟子檀那として、大聖人様と同じ題目を唱えている〈地涌の菩薩の流類〉である。私たちはその自覚の上に立ち、何があってもどこまでも退転なく生涯にわたって折伏に精進し、多くの人たちに伝えていく使命がある。」等との御指導をいただきました。

『上野殿御返事(うえのどのごへんじ)』

弘安2年4月20日 58歳

又涌出品は日蓮がためにはすこ(少)しよしみある品なり。其の故は上行菩薩等の末法に出現して、南無妙法蓮華経の五字を弘むべしと見へたり。しかるに先づ日蓮一人出来す。六万恒沙の菩薩よりさだめて忠賞をかほ(蒙)るべしと思へばたのもしき事なり。とにかくに法華経に身をまかせ信ぜさせ給へ。殿一人にかぎるべからず。信心をすすめ給ひて、過去の父母等をすく(救)わせ給へ。日蓮生まれし時よりいまに一日片時もこころやすき事はなし。此の法華経の題目を弘めんと思ふばかりなり。

(御書1361頁2行目〜6行目)

令和7年11月

■お経日(1日) ■広布唱題会(2日) ■御報恩御講(9日) ■目師会(15日) ■第3回 持経寺支部総登山(23日)

第3回 持経寺支部総登山(23日)

令和7年11月23日、天野御住職の御引率のもと、『令和7年 第3回持経寺支部総登山』が挙行されました。

当日は早朝より、東名高速道路で発生した事故による大渋滞の影響により、支部バスおよびマイカーの参加者の着山が大幅に遅れたため、支部総登山恒例の全体会は中止となり、定刻に着山した参加者のみで先に昼食をいただき、遅くなってしまった参加者はそのまま御開扉に向かうというスケジュールとなりました。

そして午後1時30分からの御開扉終了後、奉安堂前広場にて記念撮影が行われ、そののち休憩坊に戻って天野御住職様より『経王殿御返事』を引かれての御指導をいただき、本年最後の支部総登山の一切を歓喜のうちに終了いたしました。

『経王殿御返事(きょうおうどのごへんじ)』

文永10年8月15日 52歳

法華経の剣は信心のけなげ(健気)なる人こそ用ふることなれ。鬼にかなぼう(金棒)たるべし。

(御書685ページ)

目師会(15日)

お弟子の日尊師・日郷師とともに京へ天奏に向かわれる日目上人(宮沢慈悳師拝写)

令和7年11月15日午前10時より、目師会(もくしえ)が持経寺本堂において奉修されました。

第三祖日目上人は、日蓮大聖人に御入滅の日まで常随給仕し、日蓮大聖人や日興上人に代って天皇や将軍に国家諌暁(こっかかんぎょう)の申状(もうしじょう)を奏上すること実に四十二度。その御高徳を拝し御報恩のために奉修されるのが目師会です。

法要は献膳・読経・唱題行と如法に厳修され、天野御住職より日目上人様について、御出自から日興上人との出会い、および身延における7年間の日蓮大聖人への常随給仕について。また大石寺開創の翌十三日に日興上人より血脈内付の証として授与された譲座(じょうざ)御本尊(御座替御本尊/おざがわりごほんぞん)と『日興跡条々事』を賜っての第三祖としての御相承、そして最後の天奏について等々その御事跡について縷々述べられたのち、「この目師会をもって日目上人様の御功績を拝し奉り、その礎のもとに今の私たちの信行があることに御報恩謝徳申し上げ、私たちはそのお姿の一分でも学び次の代に渡し、そして折伏していくことが私たちの使命である。」等との御指導をいただきました。そして最後に日目上人様の御申状を奉読申し上げお題目を三唱し、「こうして奉読ののち題目三唱したということは、皆さんも奉読したという意義がある。それはどこまでも折伏根本に、皆がお題目を唱えていけるように努めていくことをお誓いしたということであり、また新たな気持ちで折伏弘教に精進してまいりましょう」等と述べられ、本年の目師会を結ばれました。

そして法要終了後、目師会の別称「かぶ御講」にちなんで、総本山と同様にお寺様がかぶのお味噌汁とおにぎり、お漬物等をご用意くださり、参詣者みんなで美味しく頂戴いたしました。

『日目上人申状(にちもくしょうにんもうしじょう)』

日蓮聖人の弟子日目、誠惶誠恐(せいこうせいきょう)謹んで言(もう)す。

日蓮聖人の弟子日目、誠惶誠恐(せいこうせいきょう)謹んで言(もう)す。

殊(こと)に天恩(てんのん)の蒙(こうむ)り、且(か)つは一代説教の前後に任せ、且つは三時弘経の次第に准じて正像所弘(しょうぞうしょぐ)の爾前迹門(にぜんしゃくもん)の謗法を退治し、末法当季の妙法蓮華経の正法を崇(あが)められんと請(こ)うの状。

副(そ)え進ず

一巻 立正安国論 先師日蓮聖人文応元年の勘文

一通 先師日興上人申状

一、 三時弘経の次第

右謹んで案内を検(かんが)えたるに、一代の説教は独り釈尊の遺訓なり。取捨(しゅしゃ)宜しく仏意(ぶっち)に任すベし。三時の弘経は則ち如来の告勅(ごうちょく)なり。進退全く人力(にんりき)に非ず。

抑(そもそも)一萬餘宇(いちまんよう)の寺塔を建立して、恒例の講経(こうきょう)陵夷(りょうい)を致さず。三千餘(さんぜんよ)の社壇(しゃだん)を崇敬(そうぎょう)して、如在の礼奠(らいでん)怠懈(たいげ)せしむることなし。

然(しか)りと雖(いえど)も、顕教密教(けんぎょうみっきょう)の護持(ごじ)も叶わずして、国土の災難日に随って増長し、大法秘法の祈祷(きとう)も験(しるし)なく、自他の反逆(ほんぎゃく)歳(とし)を逐(お)うて強盛(ごうじょう)なり。神慮(しんりょ)測られず仏意(ぶっち)思い難し。

倩(つらつら)微管を傾け聊(いささ)か経文を披きたるに、仏滅後二千餘年の間、正像末の三時流通の程、迦葉・竜樹・天台・伝教の残したもうところの秘法三(みつ)あり。所謂(いわゆる)法華本門の本尊と戒壇と妙法蓮華経の五字となり。

之(こ)れを信敬(しんぎょう)せらるれば、天下の安全を致し国中の逆徒を鎮(しず)めん。此(こ)の條(じょう)如来の金言分明(きんげんふんみょう)なり。大師の解釈(げしゃく)炳焉(へいえん)たり。

就中(なかんずく)我が朝(ちょう)は是れ神州なり。神は非礼を受けず。三界は皆仏国なり、仏は則ち謗法を誡(いまし)む。然(しか)れば則ち爾前迹門の謗法を退治せらるれば、仏も慶(よろこ)び、神も慶ぶ。法華本門の正法を立てらるれば、人も栄え、国も栄えん。

望み請う、殊に天恩の蒙り諸宗の悪法を棄捐(きえん)せられ、一乗妙典(いちじょうみょうでん)を崇敬(そうぎょう)せらるれば、金言しかも愆(あやま)たず、妙法の唱(となえ)閻浮(えんぶ)に絶えず、玉體(ぎょくたい)恙無(つつがの)うして宝祚(ほうそ)の境(さかい)天地(あめつち)と疆(きわ)まり無けん。

日目先師の地望(ちぼう)を遂(と)げんがために、後日の天奏(てんそう)に達せしむ。誠惶誠恐(せいこうせいきょう)謹んで言(もう)す。

元弘三年十一月 日目

【通解】

日蓮大聖人の弟子である日目が、謹しんで申しあげます。

とくに天皇の大恩をいただき、一方には釈尊一代の説法のうち、爾前経と法華経の説法の前後にまかせ、他方には釈尊滅後の時代区分である正法・像法・末法の各時代の弘経の順序によって、正法・像法時代に弘まった爾前迹門の謗法を退治し、末法の衆生が救われる妙法蓮華経の正法を崇められることを、心より望み奉る状を捧(ささ)げます。

副え奉ります。

一巻 立正安国論 先師・日蓮大聖人が文応元年に記した勘文

一通 先師日興上人の申状

一つ 三時弘経の次第

右の趣旨を謹んで述べさせていただくならば、一代の説教とは独り釈尊が遺された尊い教えです。その多くの経々を取捨選択するときは、あくまで仏の心を根本としなければなりません。釈尊滅後の正・像・末の三時に弘めるべき法についても如来の告示があり、その弘法を我等凡夫の力と思ってはなりません。

もともと、仏法が伝来してより今に至るまで、一万余りの寺院を建立して、いつも仏の徳を賛嘆し、経典の講義は一向に衰えてはおりません。また、三千余りの神社を敬って、そこに神がおられると思って礼を尽くし、供物を捧げることを怠ったことはありません。しかし、顕教・密教による護持の祈祷も叶わず、国土の災難は日が経つにつれて増長しています。大法や秘法の祈りも効験(しるし)なく、種々の争いは年とともに盛んになっています。これでは、神の御意がどこにあるのか測ることができず、仏の御意もいずれにあるのかわかりません。

自らの非才の身をもって、少々経文を開いて考えてみますと、仏の滅後、二千余年が経過していますが、その間に正法・像法・末法の三時に流通(るつう)した教えのなかで、迦葉尊者・竜樹菩薩・天台大師・伝教大師が弘めずに残された秘法が三つあります。それは、法華本門の本尊と戒壇と妙法蓮華経の五字です。今こそ、この三大秘法を信じ敬っていけば、世の中は正しく治まり、秩序を乱そうとする国内の反逆者を鎮めることができるのです。このことは仏の経典に明らかに説かれていることであり、天台大師等の解釈にも明白です。

ましてや、この国は神が守護される国土です。神は非礼を受けられません。また、娑婆世界を含めた三界は皆仏国です。仏は謗法を諌(いさ)めています。したがって、爾前迹門の謗法を退治するならば、仏も慶び、神も慶ばれるのです。法華本門の正法を立てるならば、人も栄え国も栄えるのです。

望み願わくば、とくに天皇の大恩をいただき、諸宗の悪法を捨てられ、法華一乗の経典を崇め敬うならば、仏の金言には誤りはありません。つまり、国のいたる所で妙法蓮華経を唱えられ、天子の御身は健康に恵まれ、天子の政(まつりごと)が永遠に続いて、世の中も栄えます。

私日目は、先師日蓮大聖人の願望を遂げんがために、後日に天皇に奉上申し上げる次第です。

誠に恐れながら、謹んで申しあげます。

元弘(げんこう)三年十一月 日目

御報恩御講(9日)

令和7年11月9日午後1時より、御報恩御講が持経寺本堂において奉修されました。

法要は献膳・読経・唱題と如法に厳修され、七五三祝いののち、天野御住職より令和7年11月度・御報恩御講拝読御書『兄弟抄』を拝読申し上げ、通解並びに池上家と当時の時代背景、同抄全体の概要等について述べられ、「私たちの生活においても、ご夫婦のどちらかが信心していない、両親は信心していても子供は信心していないなど、同じ御本尊様を拝せないところから苦しみが生じる。ことに子供に信心を法灯相続できていないと、自身が老齢になった時に厳しい状況にもなり得る。自分の人生の最後まで御本尊様を拝していけるようによくよく考え、しっかりと法灯相続しなければならない。池上兄弟は20年もの歳月をかけて真言律宗の僧・極楽寺良寛の熱心な信者であった父親を折伏した。皆さんにおいてもこれから大変な場面があったとしても、どこまでも御本尊様を中心に、決して魔に負けることなく、自分の人生を誤らないように、何があっても真っ直ぐに進んでまいりましょう。」等との御指導をいただきました。

また御報恩御講終了後、各総地区ごとに集まって折伏推進のための座談会が開催されました。

『兄弟抄(きょうだいしょう)』

建治2年4月 55歳

我が身は過去に謗法(ほうぼう)の者なりける事疑(うたが)ひ給ふことなかれ。此(これ)を疑って現世(げんぜ)の軽苦(きょうく)忍びがたくて、慈父(じふ)のせ(責)めに随(したが)ひて存(ぞん)の外(ほか)に法華経をす(捨)つるよしあるならば、我が身地獄に墜(お)つるのみならず、悲母(ひも)も慈父も大阿鼻地獄(だいあびじごく)に墜ちてともにかな(悲)しまん事疑ひなかるべし。大道心(だいどうしん)と申すはこれなり。各々(おのおの)随分(ずいぶん)に法華経を信ぜられつるゆへに、過去の重罪をせ(責)めいだし給ひて候(そうろう)。

(御書981頁15行目〜982頁1行目)

広布唱題会(2日)

令和7年11月2日午前9時より、広布唱題会が持経寺本堂において奉修されました。

読経・広布唱題行終了後、天野御住職より、『四条金吾殿御返事』を拝読申し上げ、通解ののち「初信者であれ信心歴の長い人であれ、何か講員同士や住職との行き違いなど、ほんの些細なことから信心をやめてしまう人が多い。しかしこの御文の通り、何があっても堅く持(たも)っていくことが自身の幸せ、成仏得道のためである。」と述べられ、さらに「日蓮大聖人様の信心は、波のないところに波を立たせる教えである。他宗他門は葬儀や法事だけのものであるが、大聖人様の教えは破折・折伏の宗旨であり、座して何もしない教えではない。相手を破折することで時には摩擦が生じ、辛い思いをすることもある。しかしそれも心得て御遺命の広宣流布のために精進することで、大変であってもその中に本当の幸せな境界がある。」等との御指導をいただきました。

『四条金吾殿御返事(しじょうきんごどのごへんじ)』

文永12年3月6日 54歳

此(こ)の経をき(聞)ゝう(受)くる人ひとは多し。まことに聞き受くる如くに大難来きたれども「憶持不忘(おくじふもう)」の人ひとは希(まれ)なるなり。受くるはやす(易)く、持つはかた(難)し。さる間成仏は持つにあり。此の経を持たん人は難に値(あ)ふべしと心得て持つなり。

(御書775ページ12行目~14行目)

お経日(1日)

令和7年11月1日、午前10時より、お経日が持経寺本堂において奉修されました。

法要は読経・唱題、各家塔婆供養・永代供養精霊等の追善回向と如法に厳修され、そののち御法話に先立ち、天野御住職より『土籠御書』を拝読申し上げ、通解並びに本抄全体の概要等について述べられたのち、「言行一致(げんぎょういっち)、すなわち言うことと行いが一致していることで、周囲の多くの人たちから信頼されるが、それは仏法においても同じである。御法主日如上人猊下が〈身口意の三業にわたる信心の実践〉について御指南の通り、私たちの信心は言行一致しての実践である。その実践とは、自行の勤行・唱題と、化他行の慈悲の折伏行に励むことであり、それがなければ日蓮正宗の信心にならない。その実践あればこそ、幸せな境界となり成仏得道できるのである。それを信仰の根幹として生涯忘れることなく、講中一同して力を合わせて実践してまいりましょう。」等との御指導をいただきました。

『土籠御書(つちろうごしょ)』

文永8年10月9日 50歳

日蓮は明日(あす)佐渡国(さどのくに)へまか(罷)るなり。今夜(こよい)のさむ(寒)きに付けても、ろう(牢)のうちのありさま、思ひやられていたは(痛)しくこそ候へ。あはれ殿は、法華経一部を色心二法共にあそばしたる御身なれば、父母・六親・一切衆生をもたす助け給ふべき御身なり。法華経を余人のよ(読)み候は、口ばかりことば(言)ばかりはよ(読)めども心はよ(読)まず、心はよ(読)めども身によ(読)まず、色心二法共にあそばされたるこそ貴く候へ。

(御書483ページ6行目~9行目)

御法主日如上人猊下御指南

信仰とは実践であり体験であり、事(じ)を事(じ)に行じていくのが大聖人様の仏法であります。いくら頭で考え、決意をしても、座(ざ)したままで行動を起こさなければ、折伏はできません。幸せにもなれません。動いて大御本尊様の御照覧を仰ぐか、座して悔いを万代に残すか、ここが正念場であります。

(『大日法』平成18年8月1日号)

CONTENTS

〒211-0025

川崎市中原区木月3-35-12

電話:044(411)6826

■過去のトップページ一覧

◎令和3年12月 ◎令和4年1月 ◎令和4年2月 ◎令和4年3月 ◎令和4年4月 ◎令和4年5月 ◎令和4年6月 ◎令和4年7月 ◎令和4年8月 ◎令和4年9月 ◎令和4年10月 ◎令和4年11月 ◎令和5年1月 ◎令和5年2月 ◎令和5年3月 ◎令和5年4月 ◎令和5年5月 ◎令和5年6月 ◎令和5年7月 ◎令和5年8月 ◎令和5年9月 ◎令和5年10月 ◎令和5年11月 ◎令和5年12月 ◎令和6年1月 ◎令和6年2月 ◎令和6年3月 ◎令和6年4月 ◎令和6年5月 ◎令和6年7月 ◎令和6年8月 ◎令和6年9月 ◎令和6年10月 ◎令和6年11月 ◎令和6年12月 ◎令和7年1月 ◎令和7年2月 ◎令和7年3月 ◎令和7年4月 ◎令和7年5月 ◎令和7年6月 ◎令和7年7月 ◎令和7年8月 ◎令和7年9月 ◎令和7年10月 ◎令和7年11月